| 《2004.09》 | ■ 長征(Long March) |  |

毎年9月の行事と言えば小室等さんのライブを聴きに行くというのが恒例となっているわけですが、2年前からこれに例の『道の駅スタンプラリー』がセットになっています。で、さらに『運動会』と『雨』までがセットになっているのが困り者なのですが、今年も例に漏れず、ライブと運動会の日程がバッティングしました。まぁそれだけだったら運動会が終ってから駆けつけても間に合うというのは昨年実証済みです。問題は雨。運動会が雨天順延で翌日の日曜日になった場合、スタンプラリーもそこそこに早朝帰ってこなくてはなりません(これは一昨年に実証済み)。そして、今年も運動会の前夜に雨が降っていたのです…。

雨はどうやら明け方近くまで降っていたようです。目を覚ますと空はどんより雲って今にも再び振り出しそうな天気、それにグラウンドの状態はどうなんだ? 不安がつのり、絶頂に達しかけたとき、電話が鳴って運動会実施の連絡が入りました。やったぁ!

子供以上に喜んでどうするという批判はありましょうが、これで今日明日は予定通りの行動が取れるってもんです。いや、この空模様では雨が心配で運動会の進行もテキパキと早まるでしょう。それにしても、よくぞ学校は決行の決断を下したものです。よほど去年の順延に次ぐ順延に懲りたのでしょう (^^ゞ

やがて天気は好転し、来賓の挨拶を短く切り上げた程度で通常進行に戻ったらしいのですが(それは良かった、と思う)、今年は父ちゃんだけが小諸に行くことにしていたので、運動会の終了を待たずに家に戻ってきて出発します…前にも書いたかなぁ、ウチの子が行っている小学校は、よくテレビで紹介しているような「夜中から父兄が場所取りのために並ぶ」というのとはまるで無縁で、もちろんレジャーシートを用意している家族もいるけど、大半の家ではカメラだけ持ってきて適当な場所で(もちろんゴール位置は人がいっぱい)立ち見して、自分の子や孫の出番が終ると家に戻って食事をしたあと、午後からまた出番に合わせて学校に来るという感じなのですね。そういうわけで、父ちゃんも午後の子供たちの演技を見たあと自転車で家に戻って2時に出発したというわけです。

本庄児玉ICから関越道・上信越道を使い、下仁田ICへ。このICを利用するのは久しぶりだなぁ。前は信州の行き帰りはたいてい下仁田ICを利用して、この先はR254で内山峠を越えるのが一般的だったのだけど、最近は松井田妙義ICや佐久ICまで高速道路を使うようになったもんな。我が家も裕福になったものだ。なんて事を考えながら下仁田市街に向かいます。富岡市街から出てくる道(今は県道48号の延長部分だが、以前はこちらがR254だった)と合流したところが本日最初の目的地、道の駅『しもにた』です。

1 2 3 4 ◆しもにた◆

駐車場にクルマを停め、オイルステインが臭う赤茶色の建物に足を踏み入れます。昨年の暮れに供用開始されたばかりだから、まだ塗料が臭うのかな。建物はリング状になっていて、中庭を見ながら回廊状に情報館、物産販売所、食堂、売店の各エリアを巡ってゆけるようになっているのだけど《写真1》、肝心の中庭部分が少々殺風景です。中央に一本、大木のモニュメントが立っていて《写真2》、『白沢』にあった電話ボックスを思い出してしまったのですが、中を覗いたら公衆電話ではなく賽銭箱が置いてありました《写真3》。樹齢800年と書いた札もあったけど、妙に作り物っぽい外観で、コンクリート製の擬木ではないかと思ってしまったほどです。少なくとも本当に根を張って生きている木には見えない。当然、元々ここにあった木に合わせて建物を配置したはずもないので、やっぱりこれはどこかからここに持ってきて「置いた」ものなのかなと思ってしまいますね。

情報コーナーには湯の沢トンネルについての情報が、模型なども置いて説明されていました。こんなトンネルができていたことなど全然知らなかったのですが、これで下仁田から南牧村経由で上野村へ行くのが20分短縮されるそうです。実は、この日雨が降って運動会が中止になっていたら、朝から家を出て『万葉の里(10時開館)』⇒『上野』⇒『しもにた』と回るつもりだったのですね。ただ、このルートを回るとすると、やっぱり軽井沢のフレスガッセで昼食をとりたくなるのですが、かなり遅い昼食になりそうだったのですね。そうか20分短縮できるのか…。

ともあれ、無事に当初の予定通りのコースで回れそうだというスタートを切ったわけで、次に駒を進めることにしますか。しかし、さっき高速を降りたところにあったドライブイン、いつも信州から帰るときに立ち寄って缶コーヒーを買っていたけど、今度からはもう寄らなくなってしまうかなぁ。いや、そもそも最初に書いたように下仁田IC自体を使う機会が減っているんだ。

ドライブコースとしてはR254をさらに先に進み、中小板の交差点から『さくらの里』を通って行く道が面白そうなのですが、花の季節でもないし、なにより今日は時間優先なので無難に県道48号を上信越道に沿って進み、途中で左折して一気に妙義神社に向かうことにしますか。県道191号線に入ると前方に妙義山のシルエットが見え、その麓には目指す道の駅が見えてきました。

5 6 7 8 ◆みょうぎ◆

中山道(R18)や姫街道(R254)といった主要幹線から引っ込んだところにあるので、単なる通過客があまり来るところではなく、妙義神社参拝や付近の山々の登山やハイキング、桜の季節なら花見客が立ち寄るというのが主な利用客になるのでしょうかね。立ち寄るだけならいいけれど、駐車場にクルマを長時間置きっぱなしにされるのはかなわないということで、あちこちに注意書きが目立ちますね。

奇岩が多く、異様な山並みを誇る妙義山をバックに見ると、この建物がデザインを揃えたことがよく判ります。特徴的なギザギザ屋根です《写真5,6》。住宅なんかでこんなことをやると建築コストが上がって雨漏りのリスクが増えるなどいいことが無さそう。それに雨樋だってずいぶん長さが必要だろう…と思ったら縦の樋は省略して、屋根の谷間ごとに突き出した樋から勝手に垂れるようにしてあるではないですか《写真7》。一列に並んだ樋から水が流れる様子を見るのは面白そうだから、雨の日に見てみたいものです。

しかし、去年もひっそりとしていたけど、今年はさらに早い時間帯だというのにもかかわらず、さらに閑散としていて駐車場にはクルマが数台、物産販売所に入ったら他にお客がおらず、こちらの一挙手一投足を見つめられているみたいで落ち着きません。桜や紅葉シーズンにはそれなりの人でもあると思うのだけどなぁ。そういった季節にはこちらも風景を愛でながらまた訪れたいと思うのだが、昨年も同じようなことを考えて今日まで来なかったから、きっとまた来年のスタンプラリーまで来ないような気がします。

去年はここから無料になった碓氷バイパスを走って長野県に入ったけど、今年は奮発して高速ワープです。あらかじめハイウェーカードを買ってあるので、つい気が大きくなってしまう。ハイウェーカードは金券ショップで買えば額面より安くなるのですが、地元のショップは田舎なので割引率が渋い。で、気がついたのがファミリーマートでクレジットカードを使って買う方法。あとで付与されるポイントの率の方がいいのですよ。ファミリーマートの買い物でしか使えないという縛りはありますが、ドリンクやサンドイッチなど、コンビニで買うモノだってあるのだから、巡りめぐって割引が還元されるということになる…ちょっとせこましい(せこい+いじましい)けど。

佐久ICで高速を出ます。本日の最終目的地である小諸ユースホステルへはここを右折ですが、とりあえずは左折。新幹線の駅ができて以来(そのくせ線路は見当たらない)バイパスができたり両側に店舗が増えたりですっかりあたりの景色が変わってしまい、どこをどう走っているのかさえ判らなくなりそうですが、それでもしばらく行くと見覚えのある景色が戻ってきました。

県道44号、78号、103号と、旧中山道や旧国道142号(今はたぶん市道)に沿うように走ってゆくと田んぼの向こうにそれらしき建物群が見えてきました《写真9》。あとはこの農道を突っ切れば…はは、国道沿いの道の駅なのに、その国道を最後に横切るだけで着いちゃった(^^ゞ

9 10 11 12 13 ◆ほっとぱーく浅科◆

あ、そうか。ここは去年の正月に前を通ったんだ。あのときは休館してたから素通りしちゃったけど。

この界隈だと近くの『穂の香乃湯』に入って『丁子屋』で蕎麦を食べるというのが大好きなパターンだったけど、しばらく寄ってないなぁ。もちろん、今日も時間が足りないので無理みたいです。

国道から見るといくつかの建物が立ち並んでいるように見えたのですが、裏手の駐車場から見ると一つの建物に見えてしまいますね。不思議だなぁ。国道に向かって弧を描くような配置になっていて、テラスから浅間山が望めるようになっています《写真10》。やはりこの景色が売り物の一つなんでしょう。でも、この時間はあいにく曇っていて上半分が見えません。R142(R254と重複区間)のこのあたりからは道も広くまっすぐで、秋晴れのスッキリした天気ならドライブしていても楽しいし、この駅の休憩コーナーで温かい飲み物を飲み物を手に一息つくのも気分がいいだろうな…もっとも、国道が綺麗になるまでは集落の中の狭くてクネクネした道を、景色を愛でる余裕も無く佐久の野沢まで走っていた古い記憶も蘇ってきました。

さっきの『みょうぎ』もひっそりしていたけど、ここも人が少ないなぁ。トラックと乗用車が数台ずつ停まっている程度で、クルマから降りて駅をウロウロしているのは自分くらいしかいません《写真13》。レストランも商売を諦めたのか閉まっているし《写真11》。日も傾きかけたところに天気もこんなだし、なんだか気分もマイナーに落ち込んできてしまいました。

「ほっとぱーく」という名前には申し訳ないけど、あまりくつろげそうにない気分だったので、トイレを拝借する程度でここを出ることにします。

県道44号線(旧中山道)を八幡宿で横切り、県道436号線を御牧ケ原台地の上に向かって登って行きます。…って、御牧ケ原台地は似たような感じの道が縦横に走っているから錯覚しやすいんだよなぁ。今日のこの道はたしか初めて通る道のはずなんだけど、望月に抜ける道や布引観音の裏手の道に雰囲気が似ている場所があったりして、つい勘違いして曲がらなくてもいい場所で曲がってしまいそうです。こういうときは日頃ボケだのタコだのと罵倒しているけど、やっぱりカーナビが頼りになりますね。

やがて台地の端まで来たのか急な下り坂になり、木立の間に県道40号線が見えてきてようやく「ああ、ここに出るのかぁ」と自分の現在地が判りました。次の『みまき』まではあと数分だな。

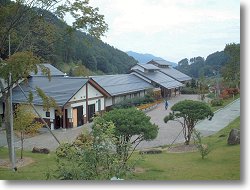

14 15 16 17 18 ◆みまき◆

何年前だったかなぁ、ここに道の駅ができたと知ってビックリしたものです。だって、ここは観光客が通り抜けるような道じゃぁなかったから。たしかに、こちらから行ってこの先にある布引観音は小諸の名所だけど、そこから小諸市街地へは細い道が続いて大型車の通行は無理だし、それこそ布引観音に行くことを目的としていない限り、あまり通ろうという気にはならないんじゃないかなぁ…まぁ、だからこそ自分たちは小諸−上田間の裏道として利用したのですが、それも浅間サンラインができたら、いや、工事が本格化した頃から並行する農道を使うようになったからなぁ。この道を使うのはせいぜい『御牧乃湯』に入りに来るときくらいになってしまっていました(それさえも、サンライン沿いに『湯楽里館』ができたらそっちに行くようになった)。

逆に言えば、そんな交通量が少ないところで、しかも駅がその『御牧乃湯』と一体化した施設なので、これはもうP泊に最適な場所ではないかと思っていたのですね。はたして、広い駐車場とトイレが温泉や売店とは道路を挟んで反対側にあり《写真15》、ひと風呂浴びたあとは静かに夜を過ごせそうでありました。

道路沿いに物産館ができたので『御牧乃湯』は奥まった感じになっていました。《写真14》この界隈の立ち寄り湯では、ここと和田村の『湯遊パーク・ふれあいの湯』が木造の雰囲気が素敵なところですね。そうだ、ここには薬用人参を入れた薬湯もあったはず…ううむ、ここはもう10年以上来てなかったかな。と懐かしく思ったけど、やっぱり『穂の香乃湯』同様にパス。予定では今日から明日にかけて、かつてよく走った道を通ってよく入ったいくつかの立ち寄り湯の近くを通ることになっているのだけど、いちいち入浴しているわけには行かないので、精神的に辛いドライブになりそうです、ぐすん。

という嘆きはさておいて物産館を覗いてみます。ここもまた静まり返っていて、自分以外の客はせいぜい一組が入れ替わりに覗き込む程度。奥に軽食コーナーがあるのですが、客が席に着けばそのつど、売店から人がやってきて「何にしますか?」と声をかけてくれそうな、全体にこじんまりした建物です。物販コーナーにはお決まりの地元の農家の人が持ち込んだ野菜が並べられていますが、夕方なのでそれもだいぶまばらになっています。ハナオクラというのが珍しかったので訊ねてみたら食用だそうです。やはりヌルヌル系でしょうか。だったら苦手だなぁ。

ところで、この駅は今回のスタンプラリーには参加していません。で、さっきから物産館の中をあちこち目で追っていてスタンプが見つからなかったところ、「道の駅きっぷ」が売られていたので、代わりというのもナンですが訪問の記念に買い求めようとして店番のオバさん(だって一人しかいないんだもの。従業員とか職員というよりも親愛を込めてそう呼びたい)に声をかけたら「日付が押せないけどいいですか? それよりスタンプがありますけど…」

へっ? どこ? と思って訊ねたら、オバさんが指差したのはレジの横の箱にある浸透ゴム印。それならさっきから目に入っていたけど、宅配便の伝票と一緒に入れてあったから、てっきり受付用の日付印だと思っていたのでした。

なんだか今日は時間が進むにつれて訪れる道の駅が閑散としてくる感じです。まだそれほど遅い時刻ではないんだけれどね。だからもう一駅立ち寄ってゆくことも可能ですが、そしてたぶんそのほうが道が広くて流れが良いので小諸ユースには早く着けると思うのですが、せっかく久しぶりにこの場所にいるので、布引観音の前を通って小諸市街を通り抜ける道を選びました。

実は『みまき』の前は「あれ、こんなに道が広かったっけ?」と思うほどで、少し先の布引観音温泉の周辺がすっかり住宅地に変わっていて歳月の経過をしみじみ感じたのではありましたが、布引観音の前を過ぎたらやっぱり「対向車来るな!」と祈りたくなるような道でね…でも、ちょうど秋のこの季節にここを走るのは好きなんですよ。千曲川を渡って坂道を登りながら振り返ると、まさに見たかった風景がありました。稲刈りを済ませた田んぼの風景です。刈り取られた稲が、夕日を浴びて金色に輝いています。顔を前に戻すと目の前の空には虹もかかっていて、やっぱりこの道を選んで良かった《写真17,18》。

久しぶりの小諸市街は看板が変わった店もいくつか目につくけど、小林薬品さんは健在でほっとしました。さて、まだちょっと時間に余裕もあるのでツルヤ(それも小諸西店)に寄って行くか。

小諸ユースでの出来事はここでは省略して、霧に煙る朝を迎えました。どうせ朝食は8時頃になるだろうからとあらかじめ頼んでいなかったのですが、7時を回ってホールに行くと「まつおサン、もうすぐ食べられるわよ」…昨夜はみんなで2時まで話し込んでいたのに、ちゃんと起きられたんだ…「いや、早く出発するから朝食は頼んでいなかったんだ」

というわけで内心しまったと思いながらも、道の駅での朝食も取材のうちだと考えながら出発です。走ること10数分で本日最初の道の駅に到着となります。

19 20 21 22 23 ◆雷電くるみの里◆

時計を見ると7時32分。ここは7時30分からオープンするので駅巡りのスタートを切るのには絶好の駅ですね。一日が有効に使えます。もし昨日雨だったら『万葉の里』からスタートするつもりだったけど、あそこは10時開館だからね。

浅間サンラインは『浅間山麓広域農道』といって、道路脇には「農耕車優先」の看板が立っていたりするけど、広くて快適な道で実質的にはR18のバイパスだから、地元の人だけではなく長距離便のトラックや貸し切りバスも多く走っています。朝のこの時間は夜通し走ってきたり駐車場で仮眠していた運転手の朝食タイムとなるわけで、7時30分から食事ができるこの駅の存在はありがたいですね。

今日は自分もその一人となり、郷土食コーナーに入ってメニューを見ると、定食ものとソバ・うどん類があまり値段が変わらないことに気がつきました。たぶん麺類は「立ち喰いの茹で麺」レベルだろうから、そうなると定食がお得かなぁと思ったんだけど、朝から、それも移動中に重たいものを食べる気分ではなかったのでソバにしました。あとから入ってきたトラックの運転手が「餃子定食」を頼んだら時間がかかると念を押されていたので、やっぱり麺類にして良かったと思うことにしよう。この郷土食コーナーは地元の主婦グループが運営しているようで、お客一人ひとりに「おかげさまで一周年を迎えました」(この駅の供用開始は2003.9.28)と箱入りのテッィシュペーパーをプレゼントしていました。

食事処はオープンと同時に使えたのですが、物産コーナーは…一応使えるんだろうけど野菜の搬入中で実質は準備中。ま、プロの運転手ばっかりだからあまりお客になりそうなのはいないんだけど。また、建物の片隅に、駅の名前にもなっている当地出身の名横綱・雷電の資料を展示した部屋があり、BGMに相撲甚句が流れていました。入ってみたけど、早朝からこんな博物館みたいなところにいるというのは妙な気分ですね《写真19,20》。

そういえば、7月には高速道路からこの駅を見たんだよなぁと南側の休憩所脇のテラスに行ってみました。本来なら正面には御牧ケ原台地の切り立った崖が見えるはずなのですが、あいにくの霧で高速道路しか見えないありさま。この先、今日の天気はどうなるのだろうか、とちょっと気になります《写真21》。

ところで、昨日最後に立ち寄った『みまき』とこの『雷電くるみの里』は、オープンしたときはそれぞれ別の自治体に属していた(北御牧村と東部町)のですが、今年4月の町村合併で同じ東御(とうみ)市になってしまいました。「みまき」は「御牧ケ原」という小諸市や望月町も含む由緒ある地域の名前だし、「雷電」や「くるみ」はその土地の出身者や名産を表しているので自治体名が変わっても平気ですが、自治体名そのままというところは、ちょっと困るかな。今後そういう例が各地で出てくるんだろうな…おっと、自分が住んでいる町がそうだった。『かわもと』と『おかべ』は2006年から深谷市内になるのです。

浅間サンラインを離れ、『雷電生家』入り口の前を通って坂道を下り、R18を横切ります。カーナビは御牧ケ原台地を越えて芦田に向かう道を指示します。芦田からはR142、中山道を走りなさいってわけですね。でも、それだと2回山越えをしなくてはならないので北国街道経由で行きましょう。久しぶりに海野宿も見て行きたいし。昨日の『みまき』の前の道と同様、かつて上田までの裏道として足しげく走った海野宿ですが、町並み保存地区になってクルマで走り抜けるのが厄介になってきました。とはいえ今日のこの時間はまだ観光客がいないのでさーっと駆け抜けます《写真22,23》。大屋駅前で左折して丸子へ。調子よく走っていますが、あまりスイスイ走っても次の駅に早く着きすぎてしまうという懸念があります。

ツルヤ滋野店や丸子店の前も開店時刻(数日前に丸子店に電話して訊いたら日曜日は9時からだって)のずいぶん前に通過。昨日、小諸西店で買い物(いつものジャムとレーズン、むきクルミです)しておいてよかったなぁ。時間を有効に使うためには、次の駅には開館10分前に着くのが理想なんだけれどなぁ、とムシのいいことを考えてしまいます。写真を撮ったり散策し終えた頃に開館してスタンプを押す、という時間配分…なんだけど、それよりも早く着いちゃうな。

24 25 26 27 28 29 30 31

◆マルメロの駅ながと◆

ワタクシ、この駅の場所について勘違いしておりました。いや、地図を見れば依田窪病院の近くだから風景も思い出せるのだけど、頭の中で勝手にもう少し先にある長久保宿の家並みや、その裏手にある笠取峠から下ってきた道の風景をイメージしていたのですね。だから霧の中の直線道路を走っていて、突然右手に案内看板が見えたときにビックリしてしまったのです(南に向かって左側だとも思っていた)。幸い間口が広い駅だったので通り過ぎることなく駐車場にクルマを入れることができましたが。

商店街と呼びたくなるような(実際案内看板にそう書いてあった《写真28》)施設群は駐車場エリアと木の柵で仕切られているため、キッチリ分かれているような感じで、思わず「租界」という言葉が頭に浮かんできました《写真24》。早く着きすぎたとはいえ、まるっきり見当はずれの時刻というわけでもないのですから、9時の開店に向けて準備している人の気配があっても良さそうなのですが、24時間営業のコンビニ(ローソン)以外は静まりかえっていました。駐車場エリアの、商店街租界とは反対側にある農産物販売所は店を開いていましたが《写真29》、まだお客になりそうなクルマは来ていません。駐車場エリアの商店街寄りにあるのは商工会館か…日曜日だというのに中で女性が机に向かっている姿が窓越しに見えますね。お勤めご苦労さんです…と、入り口の前にスタンプが置いてあるじゃぁないですか。ラリー用のスタンプ帳には「開設時間のみ設置」ということで9時になるまでここで待っているつもりだったのですが、あの女性が出勤してきて表に出してくれたのかもしれませんね。スタンプの周りには「スタンプラリー不参加のため台紙(スタンプ帳のこと?)はありません」とか、せっかく来てくれたのにゴメンね見たいなことがいっぱい書かれていて、それが全部あの女性が言っているような気がして変な気分《写真25,26》。

しかし、それにしても本当にあと10数分であの商店街がオープンするのだろうか? 霧の中でキツネかタヌキが作り出した幻の道の駅にいるんじゃなかろうかと思うほどひっそりと静まりかえっていますねぇ《写真27》。やっぱり本物の駅はこの先の長久保宿にあるんじゃないの?

まぁ、まだ9時ってのが閑散としている一因なのでしょうね。しかし、今日はバカなコースを組んだので朝一番から精力的に回らなくてはならないのです。というわけで、この次に目指すのが一気に蓼科高原を越えて八ヶ岳の南側に出てしまおうという、澄み切った秋の青空が似合う高原ドライブ…のつもりだったのに、小雨と呼んでもおかしくないほどのじっとりとした霧《写真30》。ああ、つまらねぇ。ぼやきつつ大門街道を白樺湖に向かって登って行きます。と、姫木平まできたら霧が晴れて青空になりました。そう来なくっちゃ。途端に気分も良くなって白樺湖まで一気。白鳥を模した遊覧船を見ながら《写真31》R299との合流点に向かって今度は、坂道を下って行きます。

今回のコース立ては、ほら、昨年計画したコースの延長にあるんですよ。運動会とぶつかったせいで実現しなかったけど、昨年はR299を徹底的に攻めて、上野村から八千穂、麦草峠を越えてきて、大門街道を長門へ向かうというプランだったんです。今年はそれを発展させて逆コースにした上、麦草峠ではなく、さらに中央高速・甲州街道(R20)方面に足を延ばしてみようと考えたってわけです。

『ながと』から『こぶちさわ』までどれくらいの移動時間がかかるのか? 初めてなので予想がつかない…2時間くらいかなぁ? という事情があったので、『ながと』で9時というのにこだわってしまったのですね。少しでも先で使える時間を多くしたいのです。

いずれにしても、この蓼科高原を越えるのが本日最長の移動距離だと思うのですが、このドライブを愉しむためにはやっぱり天気は晴れていて欲しいわけです。白樺湖を過ぎると薄曇りになってしまったのと、紅葉にはまだ少々早い風景がドライブ気分の盛り上がりを損ねてしまいましたが、初めて走る道も多いというワクワクした気分があったおかげで長さを感じずに着くことができました。いや、実際に時間もさほどかかってないや。こんなもんで着いちゃうんだねぇ。(1時間20分で着いちゃった)

32 33 34 35 36 37

◆こぶちさわ◆

ここは今年のスタンプラリーには参加していない駅です。それどころかスタンプ帳に名前すら載っていません。それもそのはず、つい一ヶ月前に道の駅として登録されたばかりなのですから。とはいえ、それ以前から『緑風(かぜ)の駅こぶちさわ』という名で休憩スポットとして存在していたようですから、設備や運営に抜かりは無いですね。ちゃんとスタンプも用意されていたので、スタンプ帳の余白ページに押してきました。同じ敷地の中に『スパティオ小淵沢』というリゾート施設があって、ホテル、立ち寄り湯、体験工房など、ここだけで2泊3日くらい過ごせそうなところですね《写真33,34,35》。スタンプラリーとは別に来なければ、とても一通りは見て回れそうにありません。最近はそんな力の入った複合型の駅が増えていますが、それもまた「今度来たときのお楽しみ」が残って良いのかもしれません。ワタクシなんか、そこいら中に「今度はあれも見たい」ってのがあって、よく他人から「同じところばっかり何度も行くんだね」と言われますが、行く度に何かあるからまた行きたくなってしまうんだよね。小諸だけでももう24年通ってますなぁ…。

そんなわけで、ほどほどに見て回るだけでも半日やそこらかかりそうなのですが、時間も無ければお金も無い(体験工房には魅力的なスクールがいくつもあった《写真36》)。温泉だって入ってゆく場合ではない…のだけど足湯があったので、せめてここまでアクセルを踏み続けて疲れた足を休ませてあげることにしましょう《写真37》。

今日がすでに3駅、昨日から通算すると7駅回っているのですが、そのうちの3駅がスタンプラリー不参加の駅です。自分で勝手に決めたルールなので他人に押し付ける気は毛頭無いのですが、こういう不参加の駅も、回れる範囲にある限りは回ってやろうと決めています。それと開設時間内に回る、ということも。効率よくスタンプを集めるだけだったら、夜中に「スタンプを押印した紙を用意」してある駅に立ち寄るようにコースを組むのもありでしょうが、スタンプを集めるのではなく駅に立ち寄るのを目的にしたいんですよ。スタンプはあくまでその証。まぁ例外もあって『おぶせ』と『ながと』は厳密に言うと時間外だったけど、メイン施設が開いていなくても散歩したりトイレに入ったり、農産物即売所を冷やかしたり…ということで正当化しています。(^^ゞ まぁ、それに開設時間内という制限の中でコースを考えるというのも、ゲーム性が増して楽しいじゃないですか。

ということで駒を進める次の駅までは、なんと『こぶちさわ』から坂道を下って行って、たったの7分。これは本日最短の移動距離になるのかな(これまででもベスト3に入るだろう)。道中の様子について書くことを見つけられないまま着いてしまったから、こんな話を書いて行数を稼いだってわけですね、失礼。

38 39 40 41 ◆信州蔦木宿◆

たった7分の移動とはいえ、山梨県から再び長野県に戻ったわけで、そこだけ読んだら今日はダイナミックに移動しているなぁという風に思えますね。道の駅のネーミングって、行政上の都市名を平仮名にしただけみたいなものが多くて、いささか安易だなと思うことが多いのですが、その点ここは純和風。デンと構えた感じです。建物の配置もデンと構えていて、休憩所や物販施設が並んだ奥に立ち寄り湯があったりするのだけど《写真38》、そういった空間デザインが判らないくらい朝市の露店や、そこに群がる人々で賑わっていました。駐車場もいっぱい。昨日から閑散とした駅ばかりだったから、すっかり忘れそうになっていたけど、ウチの近所の『おかべ』や『はなぞの』の雰囲気ですね。

片側が崖というか山というか…という立地上、道路の南側しか土地が空いていなかったのでしょうが、「左側にあるほうが入り易い」という法則から見ると、ここはR20を下ってきて長野県に入って最初の道の駅という事になるのですが、内容的には長野県最後の道の駅という雰囲気ですね。何が言いたいかというと、信州の思い出にお土産を買って行ってねというコンセプトが基本的にあるのではないかと思うわけです。だから本当は国道の北側に作りたかったろうな。情報コーナーのパンフレットの棚には、例えばサントリーのウイスキー工場など、この先にある山梨県の施設のものが手ぐすねを引くように用意してあったりします。

その情報コーナーで面白いものを見つけました。スタンプ押印機と呼べばいいのでしょうか《写真39》。これならスタンプ台の蓋が空きっぱなしで乾いたり、心無い人にスタンプを盗まれたりということはなさそうですが、意外にスタンプ帳の位置決めが難しくてスタンプ面がどの位置に下りてくるのかが解りにくく、このあと入った食事と物販の『てのひら館』に普通の手で押すタイプのを見つけて「しまった」と思ったのでした。まぁたしかにクッキリとは押せましたけどね。

敷地の端の方に『御柱』のミニチュア(といっても2m以上はあったかな)が置いてありました《写真40》。『御柱』と言ったら諏訪大社のお祭りが有名ですが、実際は各地の小宮でも行われているようで、ここに来る間にも茅野と富士見の2箇所で祭礼の行列に出っくわしました。やっぱり7年ごとみたいなので、今日たまたま見られたのは運が良かったのかな。

R20号を、緩やかな下り坂に沿って走って行きます。しっかし、ガラガラですなぁ…観光客は高速道路を走っているのでしょうか? JRが、新幹線を作ると並行する在来線を切り捨てるようになりましたが、その事情が解るような気がしますね。道路がすいていることもあって、次の駅までは10分ほどのドライブでした。八ヶ岳縦断のロングドライブの後で、今度は乗ったり降りたりが忙しくなってきます。

42 43 44 45 46 47 ◆はくしゅう◆

意外と町の中にあったのでちょっとビックリしました。

緩い右カーブの内側にあり、駐車場も含めて考えれば奥まったところにあるってわけではないのですが、道路からは見えにくいような…駐車場が混んでいるのと、向かって右側手前がスーパーマーケットになっているので影になって見えるせいでもあるのでしょう。建物本体に向かう道路の両側に駐車場があるのですが、片方はスーパーマーケットのお客専用みたいになっていて、道の駅利用者と左右に別れて駐車するように誘導する看板が立っていました《写真42》。混雑する時間帯には無視する人も多いでしょうね。実を言うと道の駅側がいっぱいだったので、自分もスーパーの方に入れてしまおうかと思ったのですが、うまい具合に入り口近くのクルマが動いたのでそこに駐車できました。

屋外トイレを併設した駐車場と建物施設の間には小川があり、前に訪ねた房総の『鴨川オーシャンパーク』を思い出しました。夜間の利用者は川のこちら側だけを利用してよね、って感じです。これで橋を外しておけば不逞の輩が侵入してくることはない…って、そこまでするか(^^ゞ

建物施設に入ろうとすると、入り口の手前でポリタンを持った人の列。白州といえば「南アルプス天然水」ですからね。美味しい湧き水を汲んでゆこうとする人たちの列でしょう《写真43,44》。皆さんあらかじめ心得ていたのか、ちゃんとポリタンを用意してきていますね。まぁ、わが町の水道水は安くて旨いので市販の水も買ったこと無いし、新潟方面に出かけた帰りに谷川岳PAで水を汲んで帰ってきても使わずに捨ててばっかりなもんですから(キャンプに行くときは汲んでいって使うけど)、ここでも「ふーん」と見ているだけです。

ところで、「名水百選に選ばれました」なんて書いてあるところの水を皆さん有難がって汲んで行きますが、名水百選の選定基準には「美味しい」とか「飲んでもお腹をこわさない」というのは含まれていないということをご存知でしょうか。あれは「昔から地域住民に大切にされている綺麗な水環境」というのが基本にあって、河川そのものを指定しているところも結構ありますからね。何を隠そう、その一つである白州・尾白川の河原でキャンプして「綺麗な水だなぁ」と洗面や食器を洗ったあとで上流へ行ったら多勢の人が水遊びをしていたという経験がありましたっけ。

建物の中に入ると、外から見えていたトンガリ屋根の下が農産物の直売所になっていました。天井が高く、清潔感が漂って気持ちの良い売り場は大賑わいです。ドライブで立ち寄った人ばかりではなく、表のスーパーマーケットに買い物に来ている人も、野菜関係だけはここと両方見て較べているのでしょうね。

情報コーナーの片隅でスタンプを見つけて押していると、近くにいたオジさんが「ああ、そういうのがあるのか。いいなぁ」と声をかけてきました。どうやらスタンプ帳が目に留まったようです。でもこれは通年使える記念スタンプ帳ではなく、ラリー専用のもので…たぶんもうこの時期では手に入らないでしょうね。と説明しようかと思ったのですが、オジさんは独り言のようにそう言ったあと、そのまま歩いて行ってしまいました。ややこしい説明をしなくて済んだなぁと思いながらスタンプを持ち上げると…べろん。印面が剥がれかかっている。よくよく見れば本体も幅広いテープで押さえてあって、崩壊寸前のようです《写真46》。そっと戻しておきました。

表に立っている駅名標によれば、次の駅は『甲斐大和』で53km先となっていますが、どうやらこれはR20号沿いの駅ではということでしょうね《写真47》。だって少し先の韮崎にだって道の駅はあり、次はそこを目指すのですから。

このままR20を進んでも韮崎に着くのですが、道の駅はR141沿いで市街地の手前にあります。ということはどこかで国道を乗り換えなくっちゃならない。なるべくR20とR141が近づく場所が良いのですが、地図で見ると細い生活道路みたいな道があるくらいで、道を間違えそうですね。ここはカーナビに任せて誘導してもらうと、やっぱりカーナビも一番広くて無難な道を選びましたね。でもこれが曲がりくねった山越えの道なんだ…中央道の須玉ICから1kmほど清里寄りの場所でR141に乗ることができ、ここから韮崎市街に向かって走り始めると、見覚えのある近未来的な歩道橋が近づいてきました。

48 49 50 51 52 ◆にらさき◆

駐車場にクルマを停めて建物の中に入って行くと、そこは売店。地元の名産や観光名所にちなんだお菓子類やキャラクターグッズがあるのは、どこにでもあるドライブインと変わらない品揃えなのだけど、異彩を放っているのが水着ですね。海の無い山梨県の真ん中でいきなり水着とは少々ビックリです。もちろん理由があります。道路を隔てた向こう側にある『ゆーぷるにらさき』という温泉施設にプールが併設されているらしいのです。どれ、ちょっくら覗いてみるかと歩道橋を渡って行ってみました《写真48》。

中に入ったわけではなく、文字通り外から覗き込んだのですが、なんか狭苦しく見えるプールで、わざわざドライブの途中で水着を買ってまで入りたくなるようなところではなさそうです《写真50》。それにしてもこのドーム、ゲゲゲの鬼太郎の目玉オヤジに似てるなぁ《写真49》。

今度は歩道橋ではなく道路を渡って戻ってきます。駅と、傍を流れる塩川の間は綺麗に整備された公園になっていて、河川敷にもベンチが並べられており、市民にとってもちょっとした息抜きや散歩コースとしてもいい場所のようなのですが、あまり利用されてはいないようです《写真51,52》。駅自体も、一昨年に来たときもそうでしたが、正直言って「さびれた〜」という雰囲気が漂っているように感じました。外にあるベンチ類が、荒れているとまでは行かなくても、手入れや掃除が行き届いていない印象があるのと、売店にも通り一遍の土産物しか置いていないということで、立ち寄ったドライバーもサッと一瞥してお終いというパターンになってしまいがちのようです。それに何よりも立ち寄るクルマの台数が少ない。

山梨を観光で訪れる人というのは、甲府周辺と清里界隈を別のものとして意識しているのでしょうか。つまり甲府は甲府、清里は清里で、それぞれ最寄のICまで高速道路でダイレクトにアクセスするので、中間にある韮崎を一般道で通る人が少ないのではないか…さっきまで蔦木宿や白州の道の駅の賑わいを見ていただけに、落差に戸惑ってしまいますね。

さて、次の目的地は『しらね』なのですが、ここまでスイスイ走ってこられたおかげで時間に余裕が出てきました。「もう少し南進できるんじゃないか?」そんな考えが湧いてきたのでベンチに座って道路地図を広げると、どうも『とよとみ』まで行けそうです。さらに進んで『しもべ』までは厳しいかな。『とよとみ』まで行けるとしたら、回る順番はどうしよう?

などといろいろルートやパターンを考えたのですが、とりあえず近いところから時計と相談しながら順番に回って行くことにしました。ということで次は『しらね』です。一昨年、颯と一緒にキャンプに行ったのとほとんど同じコースをたどることになるわけですね。ということは…

R141は間もなく市街地に入り、駅周辺のゴチャ着いたところを通ってR20を横切り、R52へを進んでゆくのですが、全体に流れが悪いのです。いやまぁこれが普通なのかもしれないけど、ここに来るまでがあまりにも快適に走りすぎたので、流れの悪さにイライラします。せいぜい前のクルマに追突しないように気をつけて走らなくっちゃ。

53 54 55 56 ◆しらね◆

R52から中部横断道の白根ICに向かって左折し、すぐに見えてくる高速道路の高架脇が目指す道の駅です…おっと、待った。高架を挟んだ両側がそれぞれ一方通行になっており、道の駅に入ろうと思ったら一度東側の道路を南進して最初の交差点でUターンして来なければいけませんでした(あとで見たら、県道から対向車線を横切って入る方法もあったようだ)。白壁に青い屋根が明るく爽やかな印象ですが、これが白とピンクだったらケンタッキーフライドチキンと間違えそうな可愛い建物でもあります。ドライブの途中と言うよりは散歩の途中でちょっと休んでジュースを飲んでゆく、そんな姿が似合いそうな印象です。実際、中に入ってみても自販機のある休憩コーナーとインターネットが使える情報コーナーがあるくらいで、なんだか公民館かコミュニティセンターのロビーに来てしまったみたいです《写真53》。ワタシ、この町に住んでいないんですけど利用してもいいですか? …そんなお伺いを立てたくなってきました。あ、皮肉で言ってるんじゃないんです。建物が新しいせいもあるのでしょうが、全体に清潔で片付いた印象なのですね。

一つにはゴミ箱が設置されていないと言うこともあるでしょう。ゴミ箱は、ともすれば「ゴミの集積地の中心を示すオブジェ」になってしまうことがありますからね。ゴミ箱そのものをなくして持ち帰りを徹底しているのはたいした見識です《写真54》。それともう一つ。「物販施設が無いじゃないか!?」

高速道路にも時々トイレしかないPAがあって、子供に「あれ買って」などと言わせないように利用することがありますが(^^ゞ ここもその流れにある道の駅なのかな…と思ったら、道路の向こうにあるという。え、この広い道路を渡るの?

信号機が青になるのを待って行ってみたら、モロに農協《写真55》。一階のスペースを急遽店舗(と言うよりは展示コーナー)に改装したみたいなところに入っていったら、奥の部屋から事務員さんが「いらっしゃいませ」と現れました。つまり今まで無人だったってわけだ。そのまま黙って出てゆく勇気が無かったし、途中どこかで土産を買って帰らなくっちゃとも思っていたので、ここでブドウでも買って行きますか。しっかし、小諸に小室等さんのライブを聴きに行くために家を出たはずなのに、南アルプスで買ったブドウを持って帰ったら、家でどんな顔をされるかな?

前の『にらさき』で時間に余裕があると思ったのですが、ここに来るまでの流れが悪く、さすがに『しもべ』に行けるほどの余裕はなさそうです。『とよとみ』を南進の限度と決めて出発しますか…と、クルマを右に出すわけには行きません。一旦左に出て交差点内でUターン、高架橋脚の向こう側の道を走らなくては。この道は甲西バイパスといって、先ほどまで走っていたR52のバイパスに当たるそうですが、道路脇の橋脚のせいで狭苦しい圧迫感を感じるものの交通量はガラガラです。十日市場で左折したら一昨年も走った見覚えのある景色、この先こうなってああなってと目的地までのイメージが頭に浮かんできます。田富町の市街地を抜けてJR身延線の踏切を過ぎ、笛吹川を渡れば…おや、前に来たときよりもコンビニやラーメン屋など店が増えて賑やかになっているような気がするけど、それとも前からあったのかな? 前回は初めての訪問だったので、道の駅しか目に入らなかったかもしれないし。

57 58 59 60 61 62 63 64 65 ◆とよとみ◆

R140にを一旦右折して見えてきた『交流促進センター』の屋根は、なんだか福岡ドームを連想しますね《写真57》。駅敷地の脇に臨時の第2駐車場があるのを目で確認しながら入って行くと、確かに第1駐車場は満車状態、それでも何とか一番隅っこにスペースを見つけました。ここは観光バスの立ち寄り場所になっているのか、大型車用のスペースを確保してありましたねぇ…予約かなぁ《写真59》。

『交流促進センター』の静けさとは対照的に、『物産販売施設』は賑わっています《写真58》。ああ、山梨県に来たんだなぁと思ったのは「あわびの煮貝」が売られていたこと《写真60》。海の無い甲州だから生鮮品が流通させられず、こういった保存食品が名物になるのでしょうが、よく考えたら工場までは生のあわびを運べたってことですね。ん? それとも伊豆あたりで加工したものを甲州まで運んだのかな? それなら伊豆の名物になってもいいはず…ま、どっちにしても買わない(買えない)からいいんだけど。(甲府市のウェブサイトを見たら疑問が解けました!)

あ、そうだ。前にここで颯が食べたソフトクリーム。てっきりカボチャ味だと思い込んでいたけど、颯は「トウモロコシだった」と言っていたので、確かめたらその通りトウモロコシでした。やっぱり実際に食べた人間の記憶は正しいと実感しました。

『交流促進センター』に戻ってスタンプを押したのですが、このスタンプ、かなり年季が入って家具の取っ手金具みたいなものが取り付けられています《写真61》。これだけ人が訪れるのだから、そろそろ新調したらどうなんでしょう。

ところで、ここいらで食事でもしてゆきましょうか。実をいうと父ちゃんは一人で行動するときは昼食抜きで動くことが多いのですね。時間が惜しいのと、メニューを見て注文するのが面倒くさかったりなどの理由で食べずに済ませてしまうんです。だから学生時代からあちこち旅行していても、朝夕の食事はユースホステルで食べて昼食抜きだったりするものだから、その土地の名物料理はあまり食べたことが無いのですね。まぁそれじゃぁ身体にもよくないし、最近はなるべく規則正しく食べるように心がけているので、ここのレストランに寄って行くことにしましょう。

メニューを見ると、朝の『くるみの里』と同様に定食・セットメニューが割安ですね。ラーメン450円が、餃子とライスが付いたセットでも500円ですよ《写真62》。おそらくラーメンは少し量が減るのでしょうけど、これにしてみますか。運ばれてきたラーメンは、塩ラーメンだから野菜が合うのは理解できるけど、アスパラガスやブリッコリー…つまりここはただのレストランじゃないってことでしょうね。きっと『地元食材提供施設』という名目で農水省関係や地域振興の補助金が出ているのでしょう。

そうそう、そういえばレストランに入る前に、別のドアから入ったところに地元の農畜産物を紹介するコーナーがありました。メインとなっているのは牛やアスパラガスなどを可愛らしくデフォルメしたオブジェで《写真63》、それと一緒に本物の蚕も展示してありました《写真64》。それはそれで特産のシルクを紹介するのに欠かせない資料でしょうし、初めて見る人にとっては貴重な体験だと思います。でもね、レストランで席に着いて振り返ると…「ありゃ、ドアが違うだけで同じフロアだったの?」…父ちゃんは気にしないけどね。人によっては食事の場に相応しくないと感じる人もいるのではないでしょうか。

このあとは我が家に向かって帰り道です。とはいえ、ルート上にはまだ3駅立ち寄り予定の駅があります。こういう周回ルートを作るのが好きですねぇ。どんどん進んで行って、最後の目的地に着いたあとはただただ戻ってくるだけってのは面白くないんです。ところで時間のほうは大丈夫かな。食事していたらあまり余裕がなくなってきたぞ。

ここからは「秘技・高速ワープ」を使うつもりなのですが、一番近いのが中央道の甲府南IC、カーナビもそちらをお薦めです。って、3年前に買ったクルマに付属のカーナビには、まだ中部横断道の情報が組み込まれていないから当たり前ですね。手持ちのロードマップでさえ白根ICまでしか開通していません。実際はここに来る途中にあった南アルプスICまで延伸していて、それでも甲府南ICがまだ近いかな。それに南アルプスICからだと料金も高くなりそうな…でもね、甲府南ICは以前一度使ったことがあるけど(といっても10年前)、南アルプスICや中部横断道なんて走ったことが無いからね。それに、近いといっても甲府南ICまでに渋滞があるかもしれない。南アルプスICなら今走ってきた道だから15分で行けることが判っている。…何のことはない、初めっからそのつもりなんですけどね、いちおう言い訳というか理由付けをしているわけです(^^ゞ

南アルプスICに行くと、入り口は「ETC・一般」の共用レーンがひとつあるだけ。近づいて行くと係員が不安そうな顔でこちらを見ている様子が見えたので、停止することを示すため窓から手を出して通行券を要求するポーズで合図してあげました。停まるクルマと通過するクルマが同じレーンを使うなんて、ブースから顔を出す係員にとっては怖いよね。しかしヒマそうな料金所だね。係員一人で出るクルマ入るクルマ両方の面倒を見てもまだ退屈なんじゃないかな。もちろんこれは高速道路の上も同じで、貸し切り状態のガラガラ。よほど本線上に停車して八ヶ岳をバックにしたクルマの記念写真を撮ろうかと…誘惑と戦うのが大変でした。万が一、後続車が来たら困るので徐行しながら窓越しに写真を撮るだけにとどめましたが《写真65》。ちなみに、双葉JCTで中央道と合流するまでにすれ違ったクルマも数台というレベルでした。(ああ、そうか、道の駅『しらね』の上で停車して、高速道路上から写真を撮るという手もあったかな)

中央道に入って韮崎を通過し(この高速ワープを使うために、帰途の途上にあたりながらも『にらさき』を先に立ち寄っていたのです)て須玉ICで再びR141に…お、甲府南ICを使うよりも100円安かった。日曜日の午後に清里に向かう行楽客は少ないという読みで、というよりR140・雁坂トンネルができるまでは距離的にも甲府や富士五湖方面から帰る近道なのですね。でも、思っていたほどには流れは良くないなぁ。それに須玉ICから清里って、こんなに遠かったっけ。などと時計を気にしながら走っていると、やがて眼下の谷間に目指す道の駅が見えてきました。

66 67 68 69 70 71 ◆南きよさと◆

農家でよく見かける「倉庫と一体になった門」みたいな感じの入り口を抜けると正面奥に見える斜面をケーブルカー(厳密にはケーブルで動かしているのではないようだ)が下ってくるのが見えました《写真66,67》。どうやらここの観光的施設には300円也を払って、このリフトカー(と呼んでいる)で山上に上がらなければならないらしいですね。残念ですが、そこまでゆっくり遊んでゆく時間はなさそうです。それにしても、今日は子供連れでなくて良かった。一緒だったらせがまれること必定です。いや、父ちゃんだって乗ってみたいんだよ、本当は。

仕方ないから麓の建物を中心に見て回ったのですが、不思議な建物ですね。角にあるトイレのドアが、男用・女用両方同時に開いたらぶつかるのではないだろうかという作りになっている《写真68》。試してみたかったけど男一人では実験できないですね。このあと裏手に独立したトイレ棟があるのを発見。ここはもともと『南八ヶ岳花の森公園』という観光施設で、それを道の駅として使うために24時間使えるような施設を追加したということでしょう。もともとが目的の違う施設だったせいか、公衆電話を設置してある休憩室も、張り紙が無ければそれとは判らないドアの中にある『会議室』風でした《写真69》。なんかくつろげそうにないなぁ。

山上の施設はそれなりに見どころもあって楽しそうですが、駐車場脇の広場で歓声をあげて遊んでいる子供たちを見ていると、ただ走り回ったりするだけでも楽しくって気分がいいんだなと思えてきます《写真70》。清里というと、以前からアンノン族と呼ばれたような人種が原宿の雑踏そのままに歩いているところというイメージがあって「行きたくないなぁ」と思ってしまうのですが、本当は豊かな高原の自然に囲まれたいいところなんですよね。だからこういった場所で遊ぶのは良さそうなんだけど、我が家から来るとなると「けばけばしい雑踏の町」を通り過ぎた先になってしまうので、ついひるんでしまうんだなぁ。

次の移動も長丁場になります。朝の『ながと』⇒『こぶちさわ』が本日最長の移動だと思っていたけど、実際はこちらの方かもしれない。ただ、こちらは何度も走っている道なので気分的に楽なだけで…ありゃりゃ、カーナビが示す到着予想時刻は5時を回ってしまっているではないですか、駅が閉まってしまう。この予想時刻は単純に表定速度30km/hで計算しているだけなので、信号の少ない田舎道では大幅に短縮できるのですが、この先R141を離れると道が狭くなるから、いくら信号機が無いといってもスピードそのものが上げられないのです。特に『長者の森』を過ぎたら30km/hを出すのも大変な峠越え、大丈夫か!?

清里に向かう道が意外に交通量が多かったのですが、県境を越えて長野県に入ると急にガラガラになりました。逆に上信越道利用で東京に帰る行楽客で増えると思っていたのですが、嬉しい誤算です。海ノ口の坂道を下り終えると「帰って来た〜」という気分になってしまいますが、それは以前から小諸中心に遊んでいるからであって、家まではまだ100km以上、それに今日は内山峠ではなく、ぶどう峠越えです。

久しぶりに北相木村を通ったので『長者の森』の中も覗いてきました。日曜日の夕方だからテニスコートやアスレチックで遊ぶ人影も無くひっそりとしています。カーテンが閉まった管理事務所の窓は明るく光っていたので、まだ営業はしているようですね。ここ2年続けてGWには別の場所でキャンプしていたし、颯も「来年は行こうよ」と言っていたので、また戻ってくるかなぁ。

さて、いよいよ峠道です。天気も小雨と呼んでいいような霧になってきて、路肩に積もった落ち葉が濡れて光っています。スリップしないように気をつけなくっちゃ。2年余りのご無沙汰の間に道もいくらか改修され、さすがにこんな日はあえてここを通ろうというクルマも少ないのか、思ったよりは楽に峠を越えてくることができました。『長者の森』から上野村の人家(民宿?)が見えるところまで約15km、追い越したクルマ1台、追い越されたクルマ1台、対向車0台でした。

到着予想時刻も大幅に繰り上がって、実際に『上野』に着いたのが16時18分。まだ望みはつながっているぞ。

72 73 74 ◆上野◆

上野村というと、日航機墜落事故があまりにも有名ですが、そのちょっと前から「田舎のしんせき村」という交流企画(実は、最初の募集に応募した)を考えたり、様々な観光施設を作ったり、村の特産をPRしたりと、ここの村長の手腕と努力は目を見張るものがあります。だから失礼な言い方だけれども「群馬の秘境」ともいえる奥地にどうしてこんな素晴らしい設備がと思うようなものがいくつもあって、さっき頭上に見えた吊り橋もその一つですね《写真72》。昔はロウソクの煤で真っ黒けの鍾乳洞がポツンとあっただけなのに、今はコテージが並ぶリゾート空間です。

そんなわけで、この駅の駐車場も常に満車状態というイメージだったのですが、こんな天気の日のこんな時刻では半分ほど空いていました。

こちらは長野県側からやって来たのですが、ほとんど同時に逆方向からやって来た多摩ナンバーのクルマからスタンプ帳を持った女性が降りてきました。そのあともう一組やって来たのですが、どちらも藤岡か秩父方面からスタンプを押しながらここまでたどり着き、これで本日の打ち止めなのでしょうかね。こちらはまだもう一つ狙っているのですが。

スタンプを置いてある観光案内所に入り、パンフレットなどを貰いながら職員の女性に「さっき『郷土玩具館』の前を通ったら新しい建物ができていましたねぇ」と話しかけたら、地元の木工作品が展示販売されている施設らしいです。「また日を改めて来なくっちゃねぇ」と言うと「是非どうぞ」と言われてしまいました。確かに今日はもうほとんど時間がない。駅の敷地内にある『銘木工芸館』を覗く時間もなさそうだ。いつもここで箸を買っていて、最近は弁当を食べるときに使っている箸が傷んでいるのだが…近所の100円ショップへ行くかな(^^ゞ

このスタンプラリーに参戦する自分の気持ちとして、ただスタンプを押して「はい、さようなら」という回り方はしたくないですね。そりゃぁいちいち飲食か買い物してたら大変だからやらないけど、せめて構内をざっと見てくるとか、トイレを使うとか、やっぱりそこに「立ち寄った」と納得できることをしてきたいと思ってます。それと同時に、上の方にも書いたように、スタンプや用紙の夜間設置があったとしても通常の開館時間内に訪問したいと思っているわけで、本日最後の目的地である『万葉の里』にもせめて4時50分までには着きたいものです。小雨が降る中をひた走り…まてよ、こう暗くなってくると写真が撮れないじゃないか。

人間の記憶はいい加減なもので、あれれ、意外と近かったな。なんとか余裕を持って到着です。閉館まであと15分。

75 76 77 ◆万葉の里◆

前にも書いたけど、関東道の駅スタンプラリーをことを知ったのが一昨年の夏、この駅でした。詳しく言うと、駐車場のはずれにある遊具で子供と遊んでいて、スタンプ帳が落ちているのを見つけたのがきっかけでした。もうすでにいくつもスタンプが押されていて、あれを落とした子供か大人かは判らないけど、ガッカリしたろうなぁ。

そういう思い出の場所ですが、その遊具は夕暮れの雨の中でかすんでいます(写真では結構明るく映っていますね。デジカメの特性でしょう)《写真75》。駐車場には、さっき『上野』でも見かけた青いクルマが停まっています。おや、あのクルマもスタンプラリーだったのかなと、なんだかみんな同業者、いや、同好の士に見えてきますね。

建物の中に入るとすでに物販コーナー以外は薄暗くなっていて店じまい直前の雰囲気たっぷりです。鮎が泳ぐ水槽だけがいつものように明るく照らされています《写真77》。父ちゃんのあとから飲食目的の家族連れが入ってきたのですが「ごめんなさいね、もう食堂もドリンクコーナーもおしまいなんですよ。それにここ自体ももうすぐ終わりだし…」と気の毒そうに断られていました。

前から気になっていたのですが、この建物、通常使っている駐車場に面した出入口以外に、国道に面した出入り口もあるんです。この道の駅は神流川の渓谷に沿って「よく場所があったなぁ」と思えるようなところに建っているので、この出入り口の向こうはいきなり国道のはずです。駐車中からわざわざこちらに回り込んで入ってくることもないし(出入り口が目に入らないだろう)結構立派な出入口なのに使う機会は無いんじゃないのと思いながら近づいてみると、スタンバイ状態だったのか、自動でガラガラと引き戸が開きました。おっと、扉の向こうには身障者用の駐車スペースが1台分あったのです《写真76》。ということは、これは身障者専用に準備された出入り口ってこと? ある意味贅沢ですね。(ふゆのほしサンのサイトによると、こちら側でイベントを催すこともあるそうで、そういうときは皆さんここから出入りするのでしょう)

まぁここまで来れば、帰宅時刻もだいたい計算できます。家に電話して、6時半には帰れると伝えたところでちょうど5時、タイムオーバーとなりました。いちおう予定通り、いや、1駅プラスして回りきったわけですね。

あとはもうどこにも寄らずに帰るだけ…そう、途中には『上州おにし』があるのですが、どうせここも5時までです。しかしまぁ今日のことを予定していたわけではなかったのですが、7月に『おにし』まで回っておいて良かったなぁとつくづく思いますね。気がついたら群馬県の駅はこれですべて回ったことになります。実現は無理かと思った30個のスタンプも今朝の『くるみの里』で達成してしまったし、来月は山梨方面に行く予定も決まっている…これは50個を視野に入れてもいいのかな。

少々欲が出てきたところで、無事帰宅。やっぱりこの天気で行楽客が少なかったのか、思ったよりも早く6時10分の帰宅と相成りました。しかし、最短コースなら小諸ユースから100km、3時間の帰途なのですが、今日は300km以上も走ってしまった。「ついでの寄り道」が過ぎたなぁ(^^ゞ

|

|

|